《如何说孩子才会听》读书会2018—10

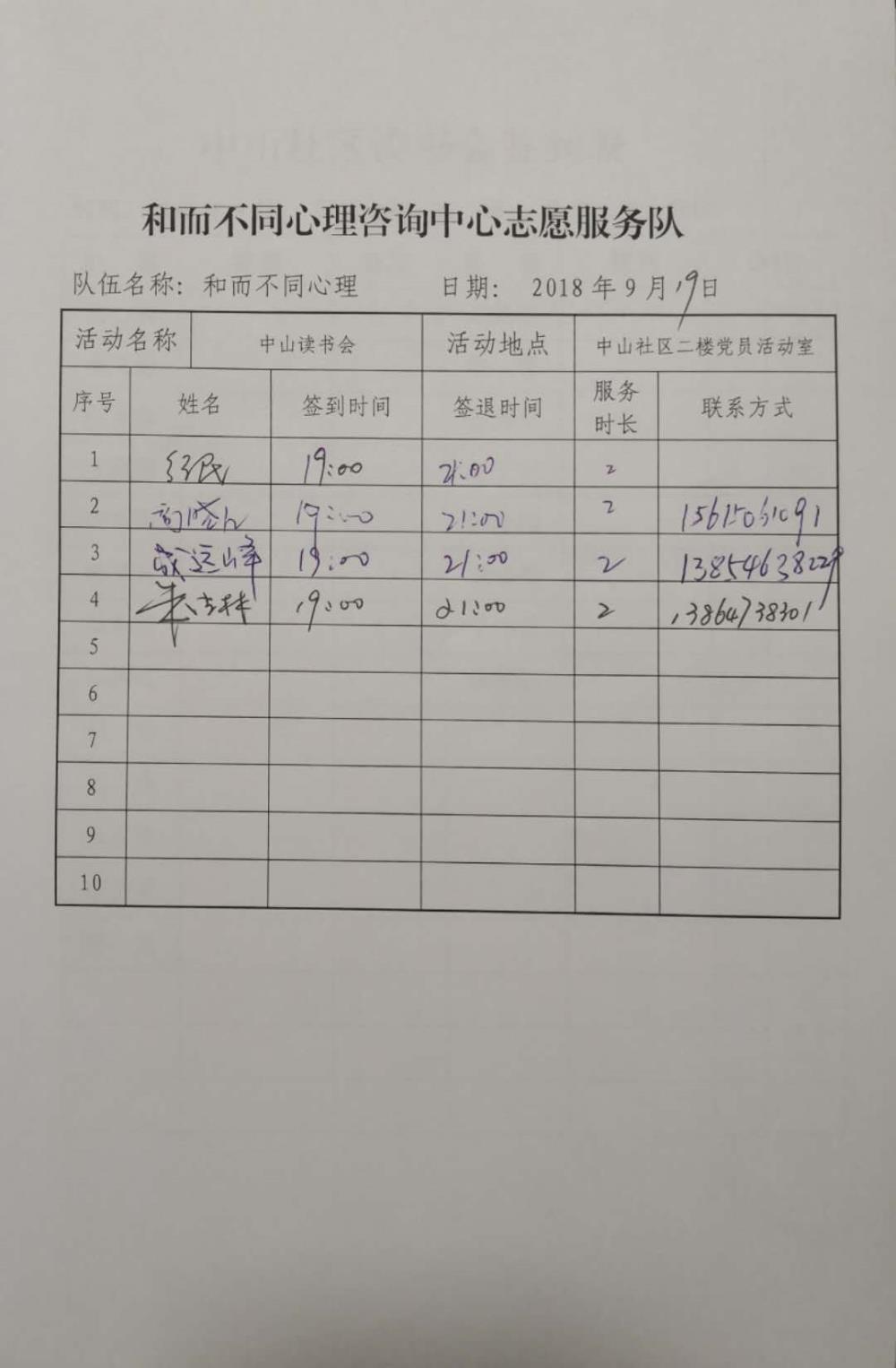

| 编号 | 2018035883 | 服务区域 | 胜利街道 |

| 服务地点 | 中山社区党员活动室 | 所属团体 | 东营市东营区实验中学和而不同心理志愿服务队 |

| 联系人 | 朱* | 联系电话 | 1386473**** |

| 服务时长 | 2小时 | 活动日期 | 2018-09-19 19:00:00 至 2018-09-19 21:00:00 |

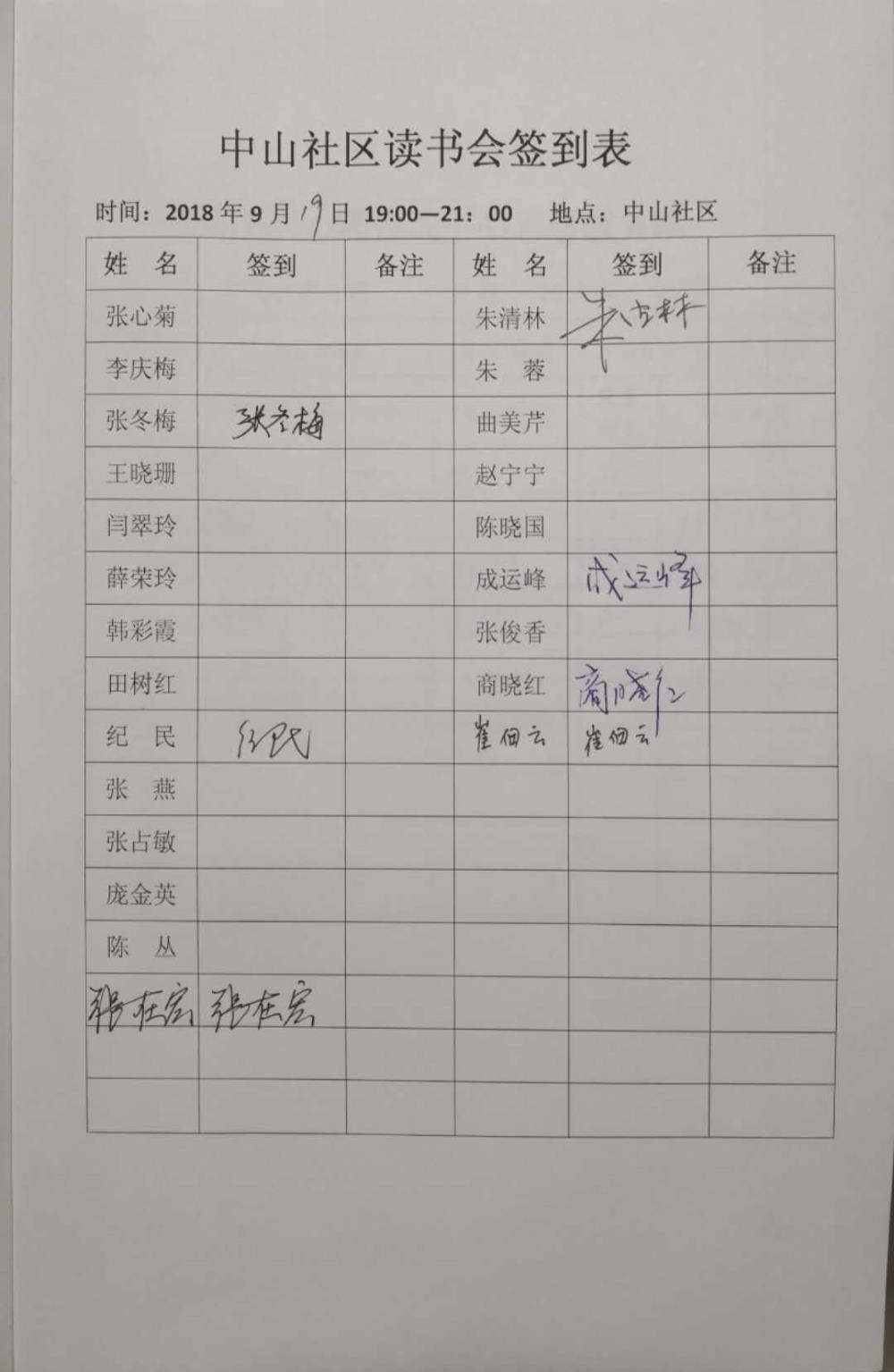

2018年9月19日,《如何说孩子才会听》读书会2018—10顺利进行。学习过程:朱清林老师主持读书会,商晓红、纪民辅助,成运锋老师拍照。 这次读书的内容是和孩子的关系定位问题。 有以下四种关系,一是“我不好,你好”,二是“我好,你不好”,三是“我不好,你也不好”,四是“我好,你也好”。下下面,我们就聊聊这四种父母和孩子的关系。 1、“我不好,你好”—— 父母付出与希望,孩子责任与压力 我知道,这是中国父母中普遍存在的一种心态,就是我可以不如别人,但我的孩子却要胜过别人的孩子;我的人生可以失败,但我的孩子的人生却要成功。 但是,孩子人生是否有成就,和父母付出多少辛苦,这中间不是呈现必然的因果关系的!甚至,很多时候,是阻碍孩子取得成就的巨大的障碍。 中国的父母,特别喜欢那种“孟母三迁”之类的故事,也由此奠定了很多父母有一种“自己如果不为孩子付出,就不是合格”的奇怪心态。以至于该为孩子付出的去付出,不该为孩子付出,也要付出。结果呢,形成了一种“父母如果不悲惨,孩子就是受委屈”的行为模式。 这种模式,对于孩子的成长,有利有弊,弊大于利。所谓的利,就是能增强孩子的责任心,上进心。而所谓的弊,则是剥夺了孩子自我发展的权利,损害了孩子追求自由生活的可能,让孩子在心理上背负了不该有的压力。 这么说吧,父母既然超出正常范围地“不好”地付出,自然是想得到孩子“好的”极大回报。而一旦这个回报没那么快,如“8万一平米的学位房都买了,还没考到前三名”,父母就会感到失望、委屈和焦虑。又或者,没有按照父母期望的方向发展,“不好好学数理化外,非要唱歌跳舞学文艺”,父母则会强制孩子放弃,从而产生巨大的矛盾。 2、“我好,你不好”—— 父母挑剔与责苛,孩子自卑与胆怯 这类父母,大多是生活的强者,事业上的成功者。他们靠着自己的付出,取得了社会的认可,也实现了自我的价值。于是,从自己的人生经验出发,也用同样的要求,去要求孩子。 有一次,一位母亲找到我,悄悄跟我倾吐自己的烦恼。她说,自己和老公都是名牌大学的博士,各自在工作领域内也都非常出色,家里的物质条件很好,而且也很注重对孩子教育和陪伴,“但是,我怎么觉得孩子怎么那么笨呢,那么简单的题目都不会”。她和老公百思不得其解的是,为什么两个博士生养育的孩子,“智力那么差,反映那么迟钝”。 我仔细听了她的讲述,说,“你们用两个博士的要求,去要求一个五六岁的孩子,怎么能不感到孩子笨呢?”这位母亲反驳道,“不是的,我和他爸爸小时候就很聪明努力,从来都是优秀生”。我又跟她说,“你们是在用自己的标准去衡量孩子,怎么能否认孩子用另外的方式取得成就呢?”这位母亲,久久地没有说话,陷入了沉思。 我认识很多很有成就的父母,在教育自己的孩子时候,过多地依赖自己现有的成功经验。而忘了自己是如何从孩子一步一步成熟起来,中间出现的挫折和困难了。做企业家的,希望孩子从小就展现商业天才,忘了自己从小数学就不及格;做艺术家的,希望孩子四岁就要出画册开展览,忘记了自己是如何艰苦地写生练习;做学者的,希望孩子出口成章下笔如有神,忘记了自己曾经怎样地度过迷茫的时期。 当这种父母用自己现在的成就,或者自己成长中的经历,去严苛要求孩子的时候,是极其不公平的。我亲耳听到,一位长辈对自己的儿子说,“你这一辈子,能取得我十分之一的成就,就算不错了”,我不知道这是激励还是贬损;我也听到一位母亲对孩子说,“我像你这么大的时候,根本不费劲儿,全是考双百”,这算是炫耀还是失望呢? 总之,当父母用“我好,你不好”这种方式,去处理和孩子的关系的时候,无论作为父母的动机如何,是激励还是炫耀,其结果就是让孩子把自己当作了敌人和对手。 而孩子处在这样的一种家庭氛围之中,自信心就会非常难以建立,“反正怎么做也不能得到父母的赏识,怎么努力也不能超越父母的成就”。于是,你就会看到,很多所谓的“二代”,就干脆把兴趣转移到吃喝玩乐上去,承认自己是一个人生的失败者和父母成就的得益者了。 3、“我不好,你也不好”—— 父母失败与认命,孩子灰暗和放弃 在一个饭店里,我看到一位父亲,任凭无良的朋友用筷子蘸了白酒,去喂自己还不会说话的儿子取乐。我对他说,这样对婴儿的健康发育非常有害。谁知,他一副无所谓的模样,“我们这样的家庭,还健不健康,谁管的了这么多”。 人的家庭,是无法选择的;但面对生活的态度,却是可以选择的;同时,父母无论自己的成就如何,是可以选择怎样对待自己的孩子的。 有很多的父母,遇到了生活的挫折,遭到了事业上的打击。于是,就放弃了对美好生活的追求,认为自己的命运不好,而且,也由此将这种态度去对待自己的孩子,“谁让他运气不好,托生到我们家呢”。 我们很难想象,一个“成功者的孩子也是成功者,失败者的孩子也是失败者”的社会,会有什么希望。孩子是独立的,作为父母,不是把自己的命运让孩子去继承和模仿,而是帮助孩子找到属于自己的生活。而这,也正是生命的精彩之处。 4、“我好,你也好”—— 父母向上与积极,孩子自由与独立 我想首先说明一点,在这里,所谓的“父母好”,并不是结果上的好,而是状态好。也就是说,作为“我好”的父母,并非是用物质条件、名气条件来衡量的,父母可以是普通的职员,是朴实的农民,甚至,是屡次创业失败但从未放弃保持乐观的企业家,这都没有什么关系。关键的是,父母都很自信,都认为自己很好! 不知道从什么时候开始,社会上把“好的家庭”的标准,设置的非常单一和可笑。作为父母,觉得就要给孩子住大房子,雇保姆,送名校,否则就不是好的父母。其实,这都是从父母的角度的单一思想,而非从孩子角度的事实。当很多父母努力赚钱去实现这些所谓的目标的时候,孩子最开心的却是每天爸爸能够骑着单车送自己去学校。 要知道,孩子眼中的好,非常单纯,非常美好。他们需要的,是父母每天开心地做自己喜欢的事,回家不抱怨老板和工作,能够全心全意地陪伴孩子,鼓励孩子的每一个成就。就是这么简单。 父母的好,是努力做事情,是自享受自己的生活。孩子的好,是开心地上学和回家,是被父母尊重与赞赏。 家庭是一个整体,父母和孩子都是家庭不可分割的一部分。无论因为谁的事情,都不应该去过度地牺牲。也就是说,当一份很好的工作呈现在父母的面前,但必须和孩子分离的时候,这份工作就是违反“我好,你也好”的原则,就是不可取的;同样的,当有一所很好的学校,需要家庭为之付出巨额的代价去买居住品质很差的学区房,那么同样也违反了“我好,你也好”的原则,也就是不可取的。 生活本来就不是完美的,生活也同样是需要家庭的每一个成员去担当的。无论是顺境还是逆境,父母都有把生活塑造的尽量美好的心态和能力,那么,孩子也就是生活在一个最理想状态下的家庭里了。 在这样的家庭里成长的孩子,拥有的最宝贵的,不是继承父母的财富和名望,而是独立的思考能力,和处理不同境况的行动能力。当孩子小的时候,从父母那里看到的,是榜样,从父母那里学到的,是独立;当孩子长大以后,也就会追求自己的理想,寻找自己的幸福。父母和孩子,都有自己的人生,同时,也把对方的好,作为自己幸福的来源。那么,“你好,我也好”的关系,就会伴随父母和孩子的一生。 本次活动的组织及资料上传者朱清林+1小时;